現代の AI の代表ともいえる「LLM(大規模言語モデル)」は、ChatGPT をはじめとする生成 AI の中核技術として注目を集めています。では、LLM はどのようにして生まれたのでしょうか?その進化の背景には、長年にわたるニューラルネットワーク研究の蓄積、計算資源の飛躍的進化、そして「Transformer」という革新的アーキテクチャの登場があります。本記事では、LLM誕生に至る技術的な流れを振り返りながら、その核心に迫ります。

第1段階:ニューラルネットワークの基礎

AI 研究の黎明期に登場したのが「ニューラルネットワーク(Neural Network)」です。人間の脳の神経回路を模倣し、入力層・隠れ層・出力層から構成されるこのモデルは、1950 年代から存在していましたが、長らく実用性の面で限界がありました。

1990 年代には「誤差逆伝播法(Backpropagation)」の導入によって学習効率が向上し、手書き文字認識など特定のタスクで成果を上げ始めます。しかし当時のネットワークは層が浅く、また計算資源も限られていたため、複雑なパターン認識には対応しきれませんでした。

第2段階:ディープラーニングの台頭

2006 年頃から「ディープラーニング(Deep Learning)」が注目されるようになります。これは、ニューラルネットワークの隠れ層を深くする(=深層化する)ことで、より複雑な特徴表現を学習できるようにしたものです。

画像認識の分野では、2012 年に発表された「AlexNet」が大きな転機となりました。この深層畳み込みニューラルネットワーク(CNN)は、ImageNet という大規模画像データセットで圧倒的な精度を達成し、世界に衝撃を与えました。

この成功を受け、ディープラーニングは音声認識、自然言語処理(NLP)、ロボティクスなど幅広い領域で応用されるようになります。特に NLP の分野では、RNN(再帰型ニューラルネットワーク)やLSTM(長短期記憶モデル)といった時系列データ向けのアーキテクチャが活躍し始めました。

第3段階:Transformer の登場と革命

2017 年、Google が発表した論文「Attention is All You Need」で登場したのが「Transformer」モデルです。これは従来の RNN のように順番にデータを処理する方式とは異なり、「自己注意機構(Self-Attention)」を用いて、すべての単語間の関係性を同時に処理できるという特徴を持っていました。

Transformer は、以下の点で革新的でした:

- 並列計算が容易で、GPU などの計算資源を活用しやすい

- 長距離の依存関係を学習しやすい

- 翻訳、要約、質問応答など、幅広い NLP タスクに適用可能

これにより、自然言語処理の性能が飛躍的に向上し、「BERT」や「GPT」など、Transformer ベースのモデルが次々と登場しました。

第4段階:LLM──巨大スケールと汎用性

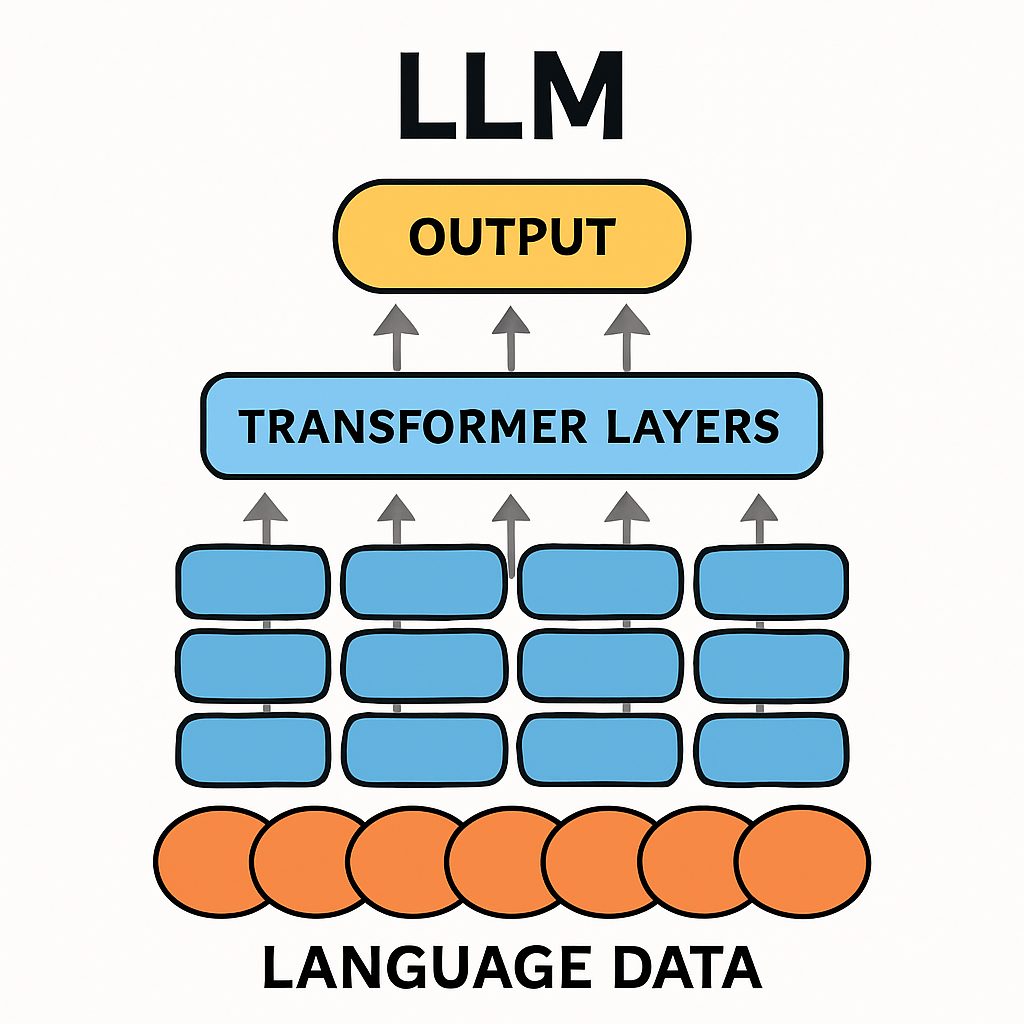

LLM(Large Language Models)は、この Transformer アーキテクチャを基盤に、膨大なデータと計算資源を投入してスケールアップしたものです。代表例としては OpenAI の「GPT-3」や「GPT-4」、Google の「PaLM」、Anthropic の「Claude」などがあります。

LLM の特徴は以下の通りです:

- パラメータ数が数百億〜数兆という巨大スケール

- 汎用的な言語処理能力(質問応答、翻訳、コード生成、創作など)

- プロンプトによる柔軟な指示解釈

- 事前学習 + 微調整(ファインチューニング)という学習手法

特に、GPT シリーズにおける「事前学習(pretraining)」と「指示微調整(instruction tuning)」、さらには「人間フィードバックによる強化学習(RLHF)」の組み合わせは、AI の実用性を飛躍的に高めました。

LLM の誕生を支えた「決定的な要因」

LLM は技術的な漸進ではなく、スケールの臨界点を超えることで質的な変化を遂げたといわれます。その決定的要因は以下の二つです:

- Transformer というアーキテクチャの革新性

- 計算資源とデータ規模の爆発的拡大

この2つが揃ったことで、LLM は単なる言語処理ツールから「汎用的知的エージェント」へと進化を始めたのです。

おわりに

LLM は、突如として生まれたわけではありません。ニューラルネットワークという基本的なアイデアが長年にわたって洗練され、ディープラーニングによって実用レベルに達し、Transformer というブレイクスルーを経て、ようやく開花したのです。

今後、LLM はさらに進化を遂げ、画像・音声・ロボット操作など、言語以外のモダリティとも統合されていくでしょう。その先にあるのは、私たちの生活や仕事、そして創造性そのものを支援する「AI エージェント」の時代かもしれません。